1

202507/07

【初心者向け】録音音量設定の基本ガイド

自宅で音楽を録ってみたい、ナレーションや朗読を綺麗に残したい、そんな気持ちからレコーディングを始めてみたものの、思ったように音が録れない…そんな経験はありませんか?

実は、録音のクオリティを大きく左右する要素のひとつが「録音音量(録音レベル)」の設定です。

録音した音が小さすぎると、編集で音量上げた際にノイズが目立ちます。

一方でこれは誰もが一度は通る壁ですが、録音レベルの基本をしっかり理解することで、これらのトラブルは驚くほど減らすことができます。

この記事では、初心者の方でも安心して読み進められるように、録音レベルの基礎から具体的な調整の方法までを、ステップを追って丁寧に解説していきます。

録音レベルの基本と重要性

「録音レベルってそもそも何?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

録音レベルとは、マイクを通して取り込まれる音の大きさを、録音ソフトやオーディオインターフェースがデジタル信号としてどれくらいの強さで記録するかを表す指標です。

適切な録音レベルを設定することには、次のようなメリットがあります:

・音割れやクリッピングの防止

・ノイズの少ない、クリアな録音

・ミキシング時の編集がしやすくなる

初心者の方が特につまずきやすいのが、「どこまで音量を上げてよいのか分からない」という点です。

これについては、次に詳しく解説していきます。

適切な録音レベルとは

レコーディングの世界では、音の大きさはdBFS(デシベル・フルスケール)という単位で管理されます。

デジタル録音においては、0dBFSが最大レベルで、これを超えると音割れ(クリッピング)が発生します。

初心者の方にとって、ひとつの目安になるのが以下の基準です:

ピークレベルを -6dBFS〜-12dBFS に設定する

この範囲であれば、突発的に大きな音が入ってもクリップせず、かつ後の編集でも十分な音量を確保することができます。

録音ソフトに表示されるメーターやオーディオインターフェースのレベルインジケーターをよく観察し、録音中に常に緑〜黄色の範囲に収まるように設定することがポイントです。

それでは、音量にばらつきがあるパートや、初心者が混乱しやすいコンプレッサーの使い方について、順にご紹介していきます!

音量差の大きいパートの対処法

歌やセリフ、楽器演奏の中には「静かな部分」と「盛り上がる部分」が混在することがあります。

特にボーカルでは、サビで思い切り声を出すと録音が割れてしまったり、逆にAメロの囁くような声が小さすぎて聞こえなかったりということがよくあります。

こうした場合は、「一番大きいパートを基準に録音レベルを設定する」ことが基本です。

つまり、サビやクライマックスなど、最も音量の大きな部分が-6dBFS前後に収まるようにゲイン(感度)を調整しておきます。

すると、静かなパートはやや小さくなりますが、後からミックスや編集でボリュームを持ち上げることができます。

このやり方は、音質を損なわずに全体を整えるためにも非常に有効です。

逆に、最初から静かな部分に合わせて録音レベルを高くしてしまうと、サビでピークを超えて音割れが起きてしまい、修復できない状態になりますので注意しましょう。

また、録音前に一度、曲全体を通して仮に歌ってみる、演奏してみるなどして、音量の変化を確認することも、安定した録音レベルを保つための重要な工夫です。

コンプレッサーの活用(上級者向け)

「音量差がどうしても気になる…」「録音段階である程度均一にしたい」そんな方は、コンプレッサーの使用を検討してみてもよいかもしれません。

コンプレッサーは、一定の音量を超えた部分を自動的に抑えてくれるエフェクトで、音量のばらつきを抑え、滑らかで聴きやすい音に整えることができます。

ただし、録音段階でコンプレッサーを使うのはやや上級者向けです。

というのも、一度コンプレッサーで音を加工してしまうと、あとから元に戻すことができないからです。

特に強くかけすぎると、ダイナミクスが失われ、不自然な録音になるリスクもあります。

そのため、初心者の方はまずは「録音後に編集でコンプレッサーをかける」方法から始めるのが安心です。

もし録音段階でどうしても使いたい場合は、軽めの設定(スレッショルド高め、レシオ低め)でかけると、自然な仕上がりになります。

録音レベルが低い場合の問題点

録音の際、「音が割れるのが怖いから」とゲインを下げすぎてしまう方も少なくありません。

しかし、録音レベルが低すぎることは、実は録音全体のクオリティに大きな悪影響を及ぼす原因になります。

最も大きな問題は、「ノイズが目立ちやすくなる」という点です。

たとえば、録音された音がとても小さい場合、あとから音量を上げようとしても、一緒に周囲のノイズやマイクの機械的な雑音まで増幅されてしまうのです。

また、録音レベルが低すぎると、音に迫力や存在感が欠けた印象になることもあります。せっかく感情を込めて歌ったり、楽器を演奏したりしても、それがリスナーにしっかり届かなくなってしまうのはもったいないですよね。

さらに、低すぎるレベルのまま編集を進めると、ミックス時の処理が難しくなり、他のトラックとバランスが取りづらくなる原因にもなります。

つまり、録音時に適切なレベルを確保することは「音の質」だけでなく「作業効率」にも直結する大切なポイントなのです。

「うまく音が録れないな…」と感じている方は、まずは録音レベルの見直しから始めてみましょう。

そして、次に見直したいのが録音環境そのものの整備です。

録音する空間や機材の選び方次第で、驚くほど音の印象が変わることもあります。

録音環境の整備

録音レベルが適切でも、周囲の環境が整っていないと、ノイズや音質低下の原因になってしまいます。

特に自宅録音では、反響音や生活音、空調の音など、さまざまな要因が音に影響を与えます。

ここでは、初心者の方でもすぐに取り入れられる「録音環境の整備ポイント」をご紹介します。大がかりなスタジオ設備がなくても、少しの工夫で音質は確実にアップします!

マイクの選択と使用方法

録音の第一歩となるのが「マイク選び」です。

どんなに高性能なオーディオインターフェースやソフトを使っても、マイクの特性が録音に大きく影響することは避けられません。

初心者の方には、以下のようなマイクの使い分けがおすすめです:

・ボーカル録音:コンデンサーマイク(高音域に強く、繊細な音を拾える)

・ナレーション・セリフ:ダイナミックマイク(扱いやすく、周囲のノイズに強い)

また、マイクの種類だけでなく、「マイクの設置角度」や「話す・歌う位置」にも注意しましょう。

たとえば、マイクの真っ正面に口を向けるとポップノイズが入りやすくなりますので、ほんの少し横から話しかけるようにすると自然でクリアな録音になります。

リフレクションフィルターの活用

録音環境において見落とされがちなのが、「室内の反響音」です。

特に、壁や天井が硬い素材(コンクリートやガラスなど)でできている部屋では、音が跳ね返ってマイクに入り込み、録音がこもったように聞こえることがあります。

そこで活躍するのが、「リフレクションフィルター」と呼ばれるアイテムです。

これは、マイクの背後に設置して、周囲の音の反射を抑えてくれる吸音装置のようなものです。

高価な吸音材や防音室がなくても、このフィルターを使えば、限られたスペースでもスタジオライクな音を再現することができます。

最近では折りたたみ式のコンパクトな製品も増えており、設置も簡単です。

自宅録音で「どうしても音が響く」「壁の反射が気になる」と感じている方、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

ポップガードの重要性

「ぱ」「ぷ」などの破裂音(ポップノイズ)が、録音に強く入ってしまったことはありませんか?これを防ぐために使われるのが、「ポップガード」です。

ポップガードは、マイクと口の間に設置するメッシュ状のガードで、息による急激な空気の流れをやわらげてくれます。

これによって、音割れや不快な風切り音を防ぐことができるのです。

また、ポップガードを使うことで、「マイクとの適切な距離を自然に保つガイド」にもなります。

初心者の方ほど、声を大きく出そうとしてマイクに近づきすぎてしまいがちですが、ポップガードがあることで、常に理想的な距離感を意識しながら録音することができます。

高価なものでなくても構いません。1,000円前後で購入できるものでも十分効果がありますので、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

ノイズ対策と音質向上のテクニック

録音において、どれだけ良い機材を使っていても、「ノイズ」が多く混入してしまうと音質は一気に損なわれてしまいます。

これは、プロの現場であっても常に注意されている大切なポイントです。

とくに自宅録音や小規模なスタジオでは、部屋の構造や電源環境、使用しているオーディオインターフェースの性能など、さまざまな要因によって「不要な音(ノイズ)」が入りやすい環境になってしまいがちです。

ここでは、ノイズの原因を正しく理解し、その対策を講じることで、よりクリアでプロフェッショナルな録音を実現するためのテクニックをご紹介します。

S/N比の理解とノイズの種類

まず「ノイズ対策」を行うには、S/N比(エス・エヌ比:Signal-to-Noise Ratio)という概念を理解することがとても大切です。

S/N比とは、録音される「信号(Signal)」に対して、混入する「ノイズ(Noise)」の割合を示す数値です。単位はdB(デシベル)で表され、この値が高ければ高いほど「ノイズが少なく、信号がクリアに録れている」状態となります。

たとえば、同じマイクを使っていても、録音環境やオーディオインターフェースの性能によってS/N比は変わります。

また、ノイズにもいくつかの種類があり、原因に応じて対策方法も異なります。

よくあるノイズの種類:

・ホワイトノイズ(サーという連続的な音):機材由来のノイズや、電気回路の常時発生音。

・ハムノイズ(ブーンという低音):アース不良や電源周波数(50/60Hz)の影響。

・クリック/ポップノイズ:デジタル処理エラーやケーブルの接触不良。

・空調・外部環境音:エアコンの送風音、車の走行音など。

それぞれのノイズに対して、原因を特定してから適切な対処を行うことが重要です。とくに自宅録音では「オーディオインターフェースの選び方」が大きな差を生むポイントとなります。

オーディオインターフェース由来のノイズについて

見落としがちなのが、「オーディオインターフェース自体がノイズの発生源になっている」ケースです。

とくに低価格帯や長年使用されたオーディオインターフェースでは、内部のプリアンプが十分なゲインを得られなかったり、回路の設計が古くノイズに弱かったりすることがあります。

また、電源周りが弱い製品は、USBケーブル経由でパソコンからノイズを拾ってしまうこともあります。

こうした問題を避けるには、以下の点を確認するとよいでしょう。

・ノイズの少ない設計の製品を選ぶ(信頼性の高いメーカー)

・外部電源駆動タイプを選ぶ(USBバスパワーはノイズを拾いやすい)

・バランス接続が可能な入出力端子を使う

・USBケーブルやオーディオケーブルは質の良いものを使う

もし、現在お使いの機材で「なぜかいつもノイズが入ってしまう…」という場合は、一度インターフェースやケーブル周りを見直してみると良いと思います。

録音レベルとノイズの関係性

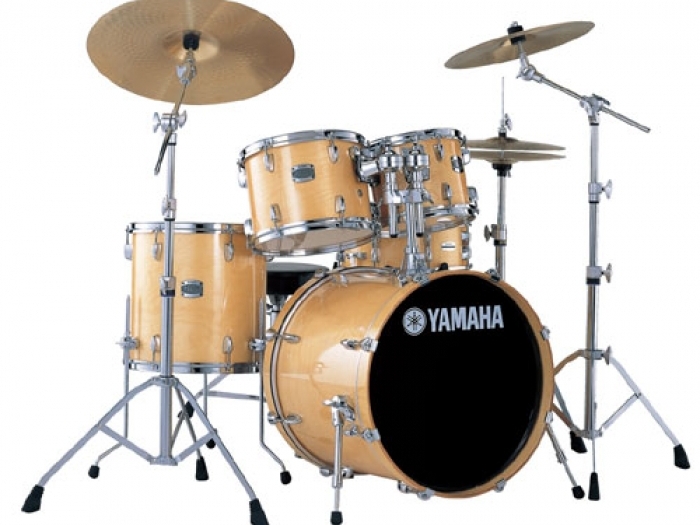

写真いれる

録音の音量設定とノイズには、密接な関係があります。

ここを正しく理解しておくことで、ノイズ混入を未然に防ぐことが可能になります。

音圧と録音レベルの誤解

初心者の方がよく混同しがちなのが、「音圧(音の迫力)と録音レベル(メーター上の音量)」です。

「音圧がある=録音レベルが高い」と思われがちですが、これは必ずしも正解ではありません。

録音レベルは、あくまでDAWやオーディオインターフェースで扱われる電気信号の強さであり、音圧とは異なります。

たとえば、録音レベルが低くても、演奏や歌声に十分なエネルギーが込められていれば、音圧のある音に感じられることもあります。

しかし録音レベルが低すぎると、あとから音圧を出そうとして音を持ち上げた際に、ノイズまで一緒に増幅されるリスクが高まります。

つまり、「録音時には十分なレベルを確保することがノイズ防止にもつながる」のです。

ソースノイズの増幅問題

録音レベルが低いまま録ってしまうと、あとからその音を持ち上げる処理(ノーマライズやコンプレッサー)で「もともとのノイズ」も一緒に増幅されてしまうという問題が起きます。

たとえば、次のような状況を想像してみてください。

・静かなボーカルを録音したが、録音レベルが-30dBと極端に低い

・編集段階で音を+20dB持ち上げた

・すると、マイクや部屋の空調音といったノイズも同様に+20dBされてしまう

このような状態では、声そのものよりもノイズのほうが目立ってしまうことも少なくありません。録音レベルを適切に保つことは、最終的なミックス作業をスムーズにし、仕上がりの音質を向上させる基本中の基本です。

マイク使用のコツと注意点

録音のクオリティを大きく左右する要素のひとつが「マイクの使い方」です。

録音機材にこだわっていても、マイクの位置やゲイン設定を誤るだけで、音質は著しく劣化してしまいます。

特にボーカルやナレーションの録音では、わずか数センチの違いが音に大きな影響を与えるため、マイクとの距離感や設定の微調整がとても重要になります。

このセクションでは、マイクを使う際に押さえておきたい「距離」と「ゲイン設定」のポイントを詳しく解説していきます。

マイクとの適切な距離

理想的な距離の目安

マイクと話者(または楽器)との距離は、録音の質に直結します。

近すぎるとブレス音や破裂音(ポップノイズ)が強調され、遠すぎると音がぼやけたり、周囲の環境音を多く拾ってしまうため、バランスが大切です。

理想的な距離の目安はおよそ15〜20cm程度。

この距離であれば、声の輪郭を保ちながらも余計なノイズを抑えることができます。

ただし、使用するマイクの種類(コンデンサーマイクやダイナミックマイク)や指向性によっても最適な距離は異なります。

また、距離が近いと「近接効果」と呼ばれる現象が発生し、低音域が強調されすぎてしまうこともあります。

これはナレーションやラジオボイスに独特の厚みを与える一方で、バランスを崩す要因にもなるため、用途に応じて調整することが重要です。

ポップガードを活用した位置調整

ポップガード(ポップフィルター)は、破裂音(パ行、バ行などの強い息)を抑えるために使用する網状のガードです。

とくにボーカルやナレーション録音では必須のアイテムと言えるでしょう。

ポップガードを使うことで、マイクとの距離を一定に保ちやすくなるという副次的なメリットもあります。

一般的な使用方法としては:

・マイクから約5cmの位置にポップガードを設置

・ポップガードからさらに10〜15cm離れて話す

このように、ポップガードが「距離の定規」の役割を果たしてくれるため、一定の距離を保つのが難しい初心者でも安定した録音が可能になります。

また、ポップガードは息によるノイズだけでなく、唾液によるマイクの汚れ防止や耐久性向上にも役立つので、長期的に見るととてもコスパの良い機材です。

ゲイン設定の重要性

録音時の「ゲイン設定」も非常に重要です。

ゲインとは、マイクからの入力信号をどれだけ増幅するかを決める調整値のことで、これを適切に設定しないと、録音レベルが安定せず、ノイズや音割れの原因となってしまいます。

適切なゲイン設定の目安

ゲインは、DAW(録音ソフト)やオーディオインターフェースのメーターを見ながら調整するのが基本です。

一般的な目安としては:

・ピーク時に-6dB〜-12dB程度に収まるように設定

・常時-18dB〜-12dB付近を目指すと安心

この範囲内であれば、音割れを避けつつ、編集段階でも扱いやすい録音レベルになります。録音中にメーターが0dBを超えると、クリッピング(音割れ)が発生してしまうので注意が必要です。

また、声量や発声スタイルが大きく変わる人の場合は、リハーサルを録音しながら最適なゲインを探っていくのがおすすめです。

過度なゲイン上げの弊害

「声が小さいから」といって、ゲインを無理に上げすぎてしまうのは危険です。

過度なゲインは、マイクやオーディオインターフェースのノイズフロアを持ち上げてしまい、「サーッ」というホワイトノイズが目立つ録音になってしまうことがあります。

さらに、声のピークが突然大きくなった際にはクリッピングを起こし、音質が劣化するだけでなく、ミックス作業でも修復が難しい音源となってしまいます。

「声が小さい」と感じる場合は、ゲインではなくマイクとの距離を近づける、またはマイクの指向性を調整するといった方法を検討しましょう。

まとめ

レコーディングにおいて「音量設定」は、音質や仕上がりを大きく左右する最重要項目のひとつです。

とくに初心者の方にとっては、マイクとの距離やゲインの設定、ノイズ対策といった項目が難しく感じられるかもしれません。

今回ご紹介した基本的な知識とテクニックをひとつずつ実践することで、安定した、高品質な録音環境を整える手助けになれば良いと思います!

この記事では以下のポイントについて解説しました:

・適切な録音レベルの重要性とその基準

・録音レベルが低すぎる場合に起きる問題とその回避法

・録音環境の整備方法(マイク・フィルター・ポップガードなど)

・ノイズの種類とS/N比の理解、音質改善のための考え方

・マイクの使い方とゲイン設定のベストプラクティス

どうしても、自宅やスタジオでの録音が初めての方は、「何を基準にセッティングすればいいのか」「どの機材を選べばいいのか」といった点で不安を感じてしまうものです。

そこでおすすめしたいのが、リフレクトレコーディングです。

特に初めての方はプロに任せてみるのも一つの手ではないでしょうか。

録音するならリフレクトレコーディングがおすすめ

実際に使用する機材や録音空間によって、設定のポイントや必要なアイテムは異なります。

初めは独学で試行錯誤するよりも、プロの視点からアドバイスを受けることで圧倒的に早く理想の音に近づけることもあります。

リフレクトレコーディングは、お客様の目的に合わせて録音を全力でサポートしています。

初めてのバンドレコーディング、ナレーションなどの声のみの録音、ミックスは自分でやりたい、他のスタジオでミックスしたいといったご要望にも対応し、セッションデータの提供、CDプレスをしたいけどよくわからないなどの相談からデータ作成まで幅広く対応可能です。

また、楽曲のアレンジのお悩みなども一緒に考えながら楽しくレコーディング進められるよう、そういったご相談なども是非お待ちしております!

無料駐車場も完備しておりますので、お車でお越しの方にも安心してご利用いただけます。

またキャッシュレス決済などにも対応しておりますので、お支払いもスムーズにおこなっていただけます。

お問い合わせやご予約はLINEで簡単にしていただけます

↓↓簡単LINE予約、お問い合わせはこちら↓↓

関連するおすすめ記事

オススメのスタジオ

新栄店

新栄店-

B1スタジオ【新栄店】〜7名くらい

16帖の広さを確保!最も多くの吸音材を使用した部屋で、極限までデッドな環境に! Bstはスタンドタイプのスピーカーを設置!スッキリしたキレイな音周りを表現! ドラムはTAMA最高グレードSTARCLASSIC採用!!全ての...

今池店

今池店-

A3スタジオ【今池店】〜6名くらい

Astタイプは14帖~15帖という余裕の広さを確保しながら他では考えられないリーズナブルな価格!専門家が計算した反響調整により、迫力のある音を残しつつ、全ての音がはっきり聞こえるようにつくられています。一...

新栄店

新栄店-

A6スタジオ【新栄店】〜6名くらい

Astタイプは専門家が集音計算を実施し、デッドに吸音を整えつつ、迫力も出るようにほどよく反響音もわざと残した抜群の音周り設計! 3つの転がしモニタとドラム専用のモニタの計4つのスピーカーを常設最適なモニタ...

新栄店

新栄店-

C2スタジオ【新栄店】〜10名くらい

22帖の驚異的な広さ!!ビッグバンドでも余裕で演奏できる環境です!! 導入スタジオ唯一!??ドラムセットにSAKAEから最高最上機種CELESTIALを採用!!! 1000w級スピーカー+フットモニタで抜群のモニタリング! ライン録...